[요약]

“초를 끄면 귀신이 따라온다”는 속설은 어둠에 대한 원초적 두려움, 불빛의 상징성, 집단적 암시가 결합해 생긴 전형적 미신입니다. 현대 심리·뇌과학은 이를 조건화된 불안과 통제감 상실 반응으로 설명합니다. 상징을 이해하되, 과학적 태도로 불안을 다루는 법을 제시합니다.

프롤로그 – 어둠 속에 남겨진 불안

전기가 귀한 시절, 밤의 어둠을 밀어내는 건 작은 촛불이었습니다. 불빛은 단지 사물을 비추는 도구가 아니라 위험을 물리치는 심리적 방패였죠. 그래서 사람들은 불빛이 꺼지는 순간, 보이지 않는 세계가 가까워진다고 느꼈습니다. “초를 끄면 귀신이 따라온다”는 말은 이런 체험의 오랜 축적에서 나온, 집단적 심리 장치이기도 합니다.

상징과 믿음의 뿌리 – 빛과 어둠

인류 거의 모든 문화에서 불은 보호·정화·인도의 상징입니다. 제사·의례의 촛불은 “경계를 지키는 빛”이었고, 반대로 꺼진 불은 안전의 상실을 의미했습니다. 심리학적으로 어둠은 시각 정보가 차단된 상태라, 경계심과 불안을 자동으로 끌어올립니다. 결국 “초를 끄면 귀신이 따른다”는 말은, 불안의 생물학적 반응을 초자연적 언어로 설명한 상징이라 볼 수 있습니다.

문화 속의 촛불 미신 – 한국·일본·서양

한국에서는 제사·장례에서 초가 꺼지면 불길하다고 여겨 다시 불을 붙였습니다. 이는 영혼의 안정을 바라는 의례이자, 남은 이들의 불안을 다스리는 심리적 위안이었죠. 일본의 괴담·요괴 전승에서도 등불이 꺼지는 순간 요괴가 출몰한다는 상징이 반복됩니다. 서양 기독교 전통에서 촛불은 신의 빛을 상징하며, 성소의 불빛이 꺼지는 일은 신의 보호가 약해진다는 불길한 징조로 읽히곤 했습니다. 동서양의 서사가 가리키는 바는 동일합니다. 빛=보호, 어둠=취약.

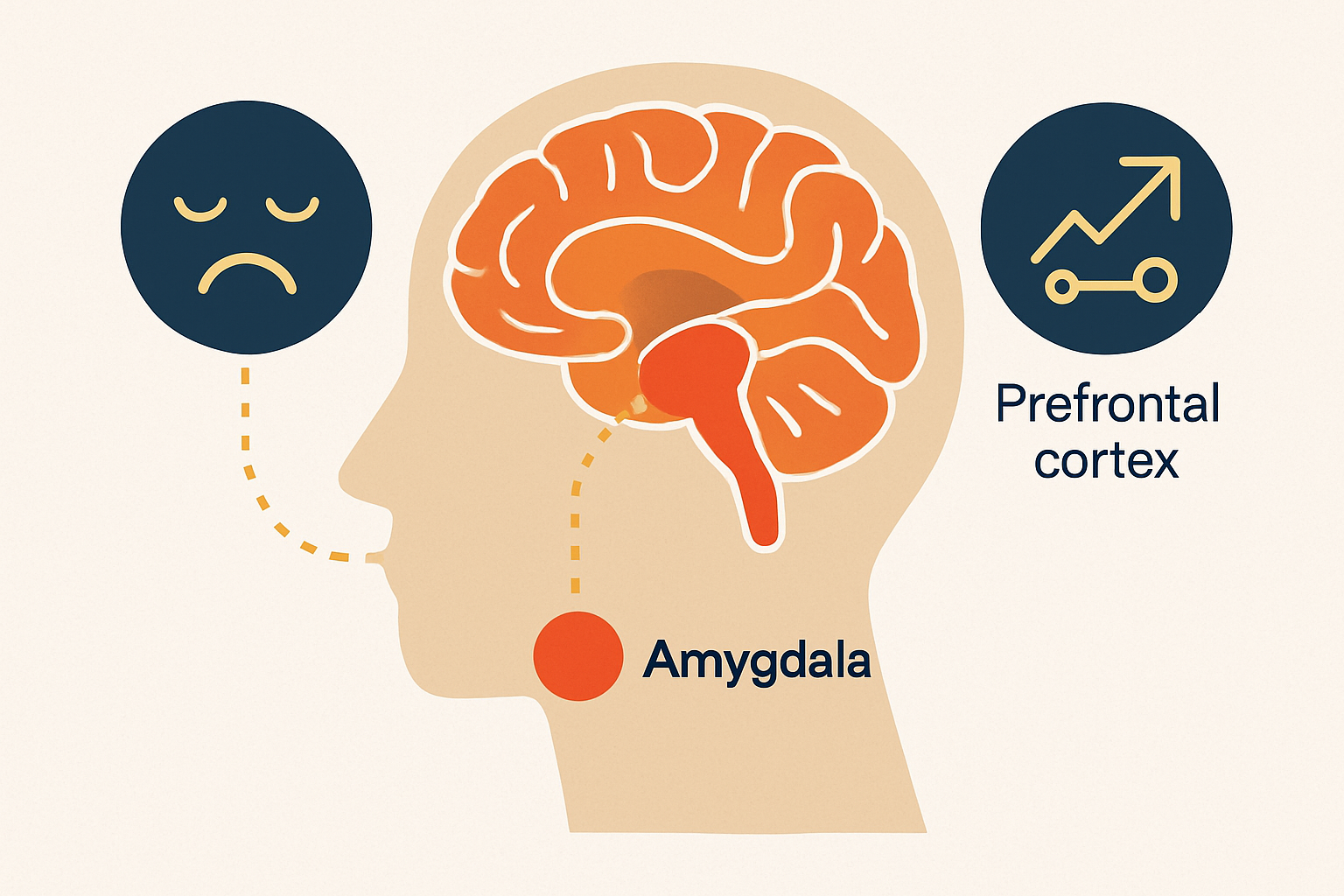

심리학적 분석 – 왜 이런 믿음이 생기는가?

- 원초적 두려움: 어둠 속 포식자 위협에 민감하도록 발달한 진화적 본능.

- 통제감 상실: 내가 켜고 관리하던 불이 꺼지는 순간, 통제감이 줄며 불안 급증.

- 조건형성: 촛불 꺼짐과 안 좋은 사건이 우연히 겹친 경험이 반복되면 인과 착각 강화.

- 사회적 증거: “다 그렇게 믿는다”는 집단 암시가 개인의 신념을 제도화.

- 정신의학적 유사성: 불안을 낮추려 다시 불을 붙이는 행위가 강박적 루틴과 닮음.

현대 과학의 해석 – 촛불과 불안의 실제 효과

초가 꺼지는 순간 일어나는 것은 초자연적 사건이 아니라, 환경 자극의 급격한 변화에 대한 자율신경계 반응입니다. 따뜻한 조명은 정서 안정에 도움을 주고, 갑작스런 어둠은 경계·불안을 높입니다. 심리치료에서는 인지 재구성(“꺼진 건 바람 때문”), 호흡·이완 훈련, 노출-반응방지 등으로 촛불-불안의 잘못된 연결을 약화시킵니다.

사례와 이야기 – 집단 상상력이 현실을 바꿀 때

장례식장에서 초가 꺼지자 모두가 숨을 죽이고 불길함을 나눕니다. 수련회 괴담 시간, 촛불이 스르르 꺼지는 순간 누군가 비명을 지르고 공포가 증폭됩니다. 이때 실제로 ‘귀신’이 개입했다기보다, 공유된 상징과 집단 암시가 감정과 행동을 동기화한 것입니다. 상징은 현실을 해석하는 틀이며, 때로는 현실 그 자체를 바꾸는 힘이 됩니다.

결론 – 상징을 이해하고, 과학으로 다루기

“초를 꺼야 귀신이 안 따라온다”는 말은, 어둠=위험이라는 인간 보편의 상징 체계가 만든 미신입니다. 우리는 이 상징을 문화유산으로 이해하되, 불안을 다루는 일은 과학적·실천적 방법으로 접근해야 합니다. 불안은 나쁜 감정이 아니라 위험을 알리는 경보음입니다. 다만 그 경보가 과도할 때는, 근거와 훈련으로 볼륨을 낮출 수 있습니다.

FAQ

Q1. 그래도 귀신이 진짜 있는 건 아닌가요?

과학·의학 연구는 귀신의 실재를 입증하지 못했습니다. 보고 사례 다수는 수면 마비, 환각, 집단 암시 등으로 설명됩니다.

Q2. 왜 문화마다 비슷한 믿음이 있나요?

빛과 어둠의 상징은 보편적입니다. 각 문화는 이를 자신들의 이야기로 해석한 결과, 유사한 미신이 생겨났습니다.

Q3. 믿지 않으려 해도 무서운 이유?

어릴 때 형성된 조건화 때문입니다. 반복 노출·인지 재구성·이완 훈련으로 반응 강도를 줄일 수 있습니다.

Q4. 미신을 믿는 게 해롭기만 한가요?

가벼운 놀이·의례로 기능하면 문제 없지만, 현실 문제 해결을 지연시키면 해롭습니다. 균형 잡힌 태도가 필요합니다.

Q5. 일상에서 실천 팁은?

촛불이 꺼지면 원인(바람·산소)을 점검하고, 호흡 4-6·근육 이완으로 몸을 먼저 안정시키세요. 불안을 숫자로 기록해(0~10) 다음에 비교하면 조건화 약화에 도움이 됩니다.

--------------------------------

참고자료

- Frontiers in Psychology – On Picturing a Candle (2016)

- PMC – Candles in the Dark (2016)

- An Anthropology of Luminosity: The Agency of Light

- APA – Anxiety(불안) 주제 페이지